Un événement en deux temps

Entre le vote de la loi et sa promulgation au Journal Officiel, du 7 au 10 janvier 1918, la « création d’un service des comptes courants et de chèque postaux », dont la gestion est confiée à l’administration des PTT, provoque le débat dans une opinion publique aussi impatiente que méfiante.

Il faut attendre plusieurs mois pour que le service se structure sur les bases d’un savoir-faire de gestion de comptes qui remonte à celui maitrisé par la Caisse nationale d’épargne depuis 1881. C’est ainsi que les CCP ouvrent leurs portes aux usagers, par l’intermédiaire des guichets des bureaux de poste, le 1er juillet 1918.

Le contexte décisif de la guerre

La Première Guerre mondiale est décisive dans cette avancée législative soudaine. Depuis le début du XXe siècle, l’Assemblée nationale a pourtant vu plusieurs projets de loi retoqués en raison des lobbys économiques de tous bords. Le législateur, voire même parfois le ministre des Finances contre l’avis de la commission parlementaire des PTT, refusent à tour de rôle de donner à l’Etat le pouvoir de se transformer en « banquier », une situation qu’on imagine alors susceptible de porter atteinte au sacrosaint monopole des établissements bancaires.

L’allongement du conflit plombe la situation économique du pays. D’un point de vue monétaire, le métal manque et l’inflation menace. Le CCP est espéré comme un recours à la monnaie scripturale offert à tous les Français.

Une révolution des usages

Si des comptes bancaires existent depuis le milieu du XIXe siècle par le fait des premières banques, surtout dans les villes, le CCP s’accompagne d’une promesse de démocratisation à toute la société, par le réseau hexagonal des bureaux de poste. Six premiers centres de gestion implantés à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux et Clermont-Ferrand, permettent un découpage zonale du « back office » du service dès la première année. Alors que les PTT tablaient sur 6 000 comptes, 9 000 sont ouverts en six mois, dont la moitié à Paris où l’activité économique offre un terrain d’essor propice.

A dire vrai, le CCP est aussi une réforme interne aux PTT qui veulent fluidifier le service des articles d’argent, dont la transformation remonte à un siècle (1817). Avec la guerre, le nombre des mandats est passé de 66 millions en 1913 à 70,5 millions en 1916 et à près de 83 en 1918. Ce service noie littéralement les guichets d’une administration largement amputée de ses personnels. Le chèque postal, surtout une formule de mandat amélioré et simplifié à l’origine, doit simplifier les démarches et soulager une partie du travail des postiers.

Portée historique

La trajectoire des CCP au cours du XXe siècle est celle d’une mutation bancaire aboutie, tant et si bien que c’est sur ce socle enrichi que La Banque Postale émerge en 2006.

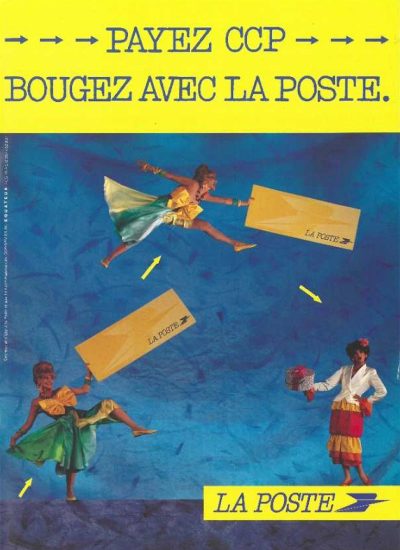

Le CCP gagne ses galons par étape : une fois affilié à la chambre de commerce des banquiers, il est reconnu en 1941 comme moyen de paiement pour les organismes publics, puis obtient l’autorisation de paiement à vue en 1955. Durant les Trente Glorieuses, la pratique croissante du virement des salaires sur les comptes des particuliers finit par faire du chèque postal l’égal des autres. Il survit même à une profonde crise de gestion financière s’étirant entre 1962 et 1974 pour ensuite définitivement s’engager vers les méthodes bancaires innovantes, avec la monétique, la banque en ligne par la télématique puis l’informatique, ainsi que l’audace marketing. Dans ce laps de temps, on compte jusqu’à 23 centres régionaux des services financiers : le nombre de comptes est passé de 42 000 en 1919 à 11 millions de nos jours.

Sources : Alex Antiste, Benoit Oger, Nathalie Salanon, Une autre banque : histoire des CCP au XXe siècle, n°7 des Cahiers pour l’histoire de La Poste, Paris, 2007, 227 p ; Postes et Télécommunications, n°145, janvier 1968 ; Références, n°14, juillet 1986 ; Illustrations ; Musée de La Poste.