Les Postes dans la Grande Guerre

Un événement

Le 2 août 1914, la déclaration de guerre implique la mobilisation de toutes les composantes du pays. Parmi les administrations, deux entités postales « sœurs » sont concernées. La Poste aux armées, sous l’égide des ministères de la Guerre et des Finances, renait de ces cendres, en même temps que la franchise postale accordée aux soldats et les mesures sur la censure. Quant à la Poste civile, elle doit poursuivre son service, malgré les perturbations dans la circulation des trains à cause des réquisitions, les retards et destructions, les avaries connues par les bureaux près du front et l’amputation d’un cumul de 35 000 agents, hommes et femmes, combattants ou mobilisés civils, en septembre 1917.

Un contexte

Jamais un conflit n’a requis autant d’hommes et concerné autant de familles sachant lire et écrire, passés par le filtre des réformes scolaires de Ferry. La correspondance d’un poilu avec sa famille devient quasi quotidien, réciproquement entre front et arrière ; l’envoi de paquets devient plus qu’hebdomadaire, permettant l’échange d’effets personnels ou mets réconfortants. Ces liens livrent en conséquence les Postes à un raz de marée : 150 000 à 200 000 colis échangés quotidiennement en 1915. Chaque jour d’avril, 4,5 millions de lettres, 320 000 paquets, 70 000 journaux, 11 000 mandats-cartes et mandats télégraphiques arrivent sur le front, alors que les poilus expédient, quant à eux, 5 millions de plis en sens inverse.

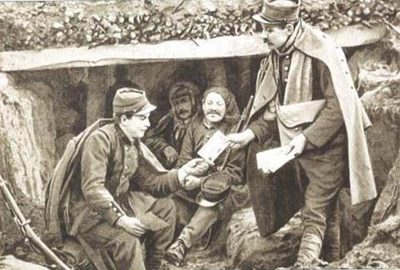

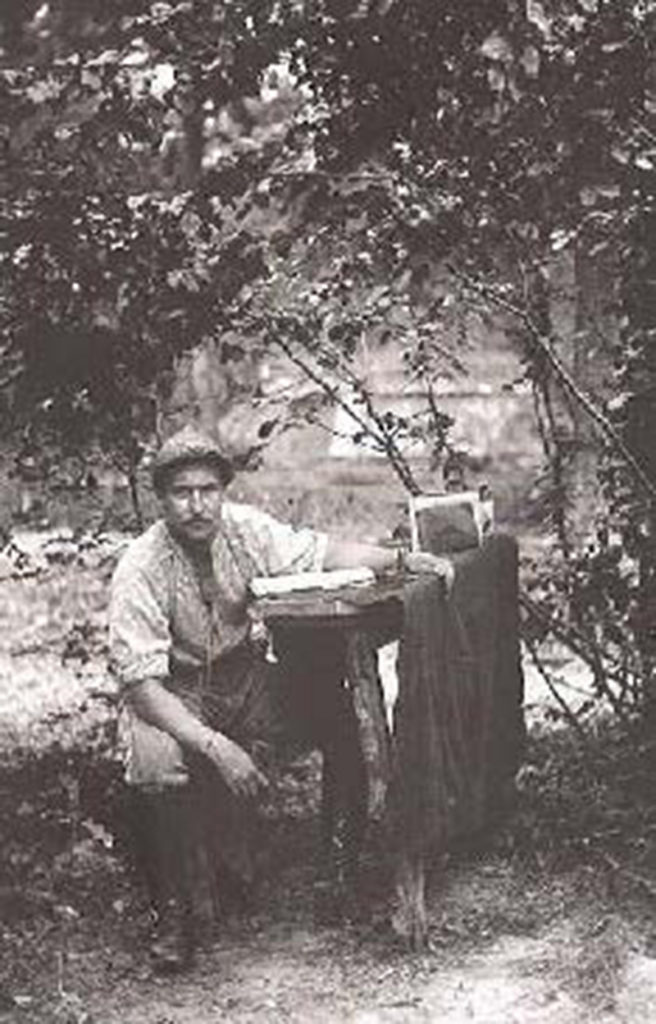

Tout autant que la répétition des bombardements et des relèves de troupes, les moments de l’écriture et de la lecture de la lettre, ou du partage du colis, organisés en fonction du passage du vaguemestre, rythment la vie des soldats. Tout comme celle des familles à l’arrière est scandée par la tournée du facteur, impatiemment attendu.

Pourtant, la Poste a souvent subi les critiques sur son dysfonctionnement, qu’il ait été réel ou ressenti à propos des délais d’acheminement des lettres qui passent pourtant de 12 à 15 jours en décembre 1914, à 3 à 5 jours à la mi 1915.

Une révolution

Si les femmes sont déjà présentes aux PTT depuis le XIXe siècle comme opératrices téléphoniques, employées de la Caisse nationale d’épargne ou receveuses de bureaux ruraux, la guerre leur ouvre les métiers du courrier (tri, relevage et distribution urbaine), traditionnellement occupés par les hommes mobilisés.

Au sein des PTT, c’est un contingent d’une dizaine de milliers de femmes qu’on recrute. Dans la branche postale, elles sont 120 factrices à Paris, plusieurs centaines d’autres dans les plus

grandes villes. Elles sont aussi dames ou demoiselles des Postes au guichet. Leur immixtion dans ces métiers, conjuguée à l’alourdissement de la charge de travail, conduit à l’émergence des revendications sociales au sein de la Poste (repos hebdomadaire, augmentations salariales, mutualisme) dès les années 1920.

Portée historique

Sortie éreintée du conflit, la Poste n’en a pas moins acquis ses lettres de noblesse. Messager du morbide ou de l’espoir, le facteur infatigable personnifie le lien indéfectible entre le pays et ses soldats. Il y gagne une popularité inébranlable une fois la paix revenue. Mieux, c’est toute l’administration des PTT et ses agents qui en jouissent. L’académicien Alfred Capus évoque cette aura lors d’une conférence en 1915 : « après la guerre, la grande nouveauté des relations entre vous et nous, c’est que ces mouvements d’impatience et même parfois de mauvaise humeur, nous les accueillerons avec notre meilleur sourire et nous ne nous

plaindrons plus, au moins pendant un temps, parce que nous penserons, en regardant derrière le guichet : « qui sait si cette petite personne-là, qui a des gestes nerveux, n’a pas été citée à l’ordre du jour ».

La Poste civile a résisté à l’explosion des volumes de courrier ; ses agents, hommes et femmes, ont témoignés de bravoure dans la zone des combats. Elle aura surtout volé au secours d’une Poste militaire initialement désemparée : Augustin-Alphonse Marty, inspecteur général des PTT, sauvant le pays de l’engorgement, invente un nouvel adressage grâce aux secteurs postaux, promeut l’emploi des postiers mobilisés, là où leur expertise est la plus utile et simplifie le système d’acheminement vers le front.

D’après : Amandine Le Ber, Nadège Schepens, Sébastien Richez, Benjamin Thierry, Les Postes en guerre 1914-1918, n°17 des Cahiers pour l’histoire de La Poste, Paris, 2014, XXX p ; photos ; Gallica, BNF ; Musée de La Poste.